Action citoyenne : un quartier se mobilise contre la violence conjugale et intrafamiliale

Le projet de «La Pitanga, collectif de voisins et voisines pour une vie libre de violences» a suscité un grand intérêt au CVFE, lui-même implanté depuis 2005 dans un quartier populaire, riche d’une grande diversité ethnique et doté d’un réseau associatif dense et varié. A travers les actions citoyennes qu’il a mises en place, ce Collectif uruguayen lutte contre la violence domestique et pour l’égalité des droits, pour les mêmes droits et opportunités dans le respect des différences. Dans un contexte où la violence de genre est très présente[1] et où le milieu associatif n’obtient pas des ressources suffisantes pour agir contre elle, la mobilisation des habitant-e-s d’un quartier populaire, comptant sur leurs propres ressources, s’avère capable de transformer les mentalités.

Situé en Amérique latine, l’Uruguay compte 3,5 millions d’habitants, dont 1,5 millions pour Montevideo, la capitale. Ce pays est aux frontières de l’Argentine et du Brésil. Il a peu de ressources naturelles et l’économie est surtout agricole et touristique. Le pays a connu la dictature militaire dans les années 70, puis une transition démocratique au milieu des années 80, l’armée gardant un pouvoir de contrôle jusqu’en 2000.

Les politiques néolibérales mises en place dans les années 90, suite à la crise économique et à une dette extérieure importante, ont fait grimper le taux de pauvreté, qui a doublé ou triplé en 30 ans. Cependant, le pays a un niveau de vie parmi les meilleurs en Amérique latine et un des niveaux d’éducation parmi les plus élevés du monde.

La population est composée à 88% de descendants d’Européens, 8% de Métis européens/amérindiens, 4% d’Afro-descendants, 1% d’Amérindiens guaranis (les Charruas furent exterminés au 19e siècle). 47% de la population est catholique et 40% sans religion ou athée. On compte aussi 11% de protestants et de petites minorités ayant une religion africaine ou juive[2].

Villa Garcia, en Uruguay

Villa Garcia est une entité urbaine périphérique, au nord-est de Montevideo. Elle est caractérisée par de grands contrastes, dont les intérêts à la fois s’opposent et se rejoignent : quartiers très pauvres, entreprises en développement, expansion des bidonvilles, vestiges d’un patrimoine culturel et architectural, et patrimoine naturel à maintenir. Elle est située dans un lieu stratégique, à la frontière de la zone métropolitaine la plus vigoureuse du pays, Montevideo, et sur une route importante qui relie deux départements.

Elle conserve jusqu’à aujourd’hui certaines de ses caractéristiques d’origine : celles d’un territoire rural, qui possède encore des points d’attraction historiques, naturels et culturels qui reflètent son identité. Depuis le début de la croissance de Villa Garcia, le développement rural s’est déroulé dans une grande proximité avec le développement urbain et les deux s’entremêlent. Conçue pour accueillir la population des environs, la ville actuelle a commencé à se peupler aux environs de 1940. Avec la dictature militaire de 1973, le développement humain de la zone (écoles, services, etc.) fut coupé net.

Aujourd’hui, le développement économique de la ville est à la mode néolibérale. Ainsi, la plus grande zone franche du pays, Zonamerica, s’y est installée, contre les intérêts des habitants, des écosystèmes et des producteurs agricoles. Un gigantesque stade de football est en construction, faisant fi des caractéristiques semi-rurales du quartier. Un ring autoroutier avec une grosse station-service font craindre une augmentation du trafic routier, notamment en provenance de l’étranger, et des répercussions fâcheuses sur le plan social (travail infantile, exploitation sexuelle).

Les organisations de quartier investissent les espaces publics subsistants, cherchant à renforcer les contacts et les liens sociaux entre les habitants. Ils sont le théâtre d’activités ou d’événements qui contribuent à la construction de l’identité d’une communauté : fêtes, carnavals, activités récréatives ou culturelles, organisation d’un événement annuel ou toute autre activité que s’approprie une communauté.

Une radio communautaire, « En Libertad », a aussi été une initiative culturelle importante pour rassembler les habitants de ce quartier, comme participant-e-s ou comme auditeurs/-trices[3].

Le mouvement féministe en Amérique latine

Analyser la violence conjugale comme une violence de genre et agir contre cette forme de discrimination envers les femmes est une lutte menée depuis la seconde vague du féminisme, celle des années 70. Les associations de femmes ont été et sont encore des acteurs majeurs dans la reconnaissance de l’ampleur des violences conjugales à travers le monde et de leur impact sur la vie des femmes et des enfants, revendiquant la mise en place de politiques publiques et de programmes institutionnels, ainsi que le souligne le rapport de l’OMS à propos de la violence et de la santé[4].

Autant, comme le souligne la philosophe Françoise Collin[5], les rapports de domination des hommes sur les femmes constituent un invariant culturel, autant les formes de lutte menées par les femmes contre la violence envers elles, violence qui est une composante de cette domination, comportent des traits communs.

En Amérique latine, comme en Europe, les acquis du féminisme de la seconde vague (des années soixante et après) ont abouti à une forme d’institutionnalisation de celui-ci. Une priorité du mouvement féministe latino-américain a été d’obtenir des droits et ensuite de préconiser des politiques publiques adaptées pour consolider les acquis. Des politiques fragmentaires ont été mises en place sur des questions particulières. Dans les années 80, les femmes se sont impliquées dans les mouvements de libération des pays vivant sous le joug des dictatures, mais les luttes de femmes ont été généralement considérées comme secondaires, voire concurrentielles, par les mouvements de gauche.

Aujourd’hui, une nouvelle conscience de l’importance des luttes de femmes se développe. L’impact négatif des politiques néolibérales sur le niveau et la qualité de vie des gens appauvrit le peuple. Les femmes sont les premières victimes de ces attaques, qui signifient la perte de leurs droits et de leur autonomie. Des femmes afro-descendantes, paysannes, ouvrières, pauvres, sont dépossédées de leurs moyens de mener une vie digne. A l’exploitation économique s’ajoutent les violences sexistes et l’aliénation culturelle véhiculée par une culture impérialiste de type consumériste, où l’idéal féminin présenté est bien loin de la réalité de tous les jours, des notions d’égalité et de l’état de survie dans lequel beaucoup de femmes se trouvent.

Critiquant le féminisme institutionnalisé, qui se montre incapable de prendre en compte les injustices graves faites aux femmes appauvries par les politiques néolibérales, de nouvelles initiatives autonomes focalisent l’attention sur la lutte qui reste à mener pour obtenir l’égalité et l’accès à l’autonomie pour toutes les femmes[6].

Les origines de La Pitanga

C’est dans cet environnement global et local que le projet « La Pitanga Colectivo, un collectif de voisins et voisines pour une vie libre de violence » a été fondé par une expatriée belge et a développé ses activités.

Le parcours professionnel de Claire Niset est peu commun. Au cours de sa formation d’assistante sociale, à la fin des années 70, elle a réalisé un stage au Collectif pour femmes battues de Bruxelles, devenu aujourd’hui le « Centre de Prévention des violences conjugales et familiales »[7]. Elle s’y est engagée ensuite comme travailleuse sociale pendant une vingtaine d’années, à une époque où la reconnaissance des associations de lutte contre les violences conjugales et d’aide aux victimes en Belgique était plus que minime. C’est le secteur de l’éducation permanente qui en 1980 a été le premier créneau officiel de financement de ces associations, reconnaissant leur engagement militant et leur volonté de transformer la société pour des rapports plus égalitaires entre les femmes et les hommes.

En 1998, Claire a émigré en Uruguay, avec sa fille et son compagnon, exilé politique en Belgique depuis 1972. S’installant à Montevideo, elle a continué à travailler dans le domaine de la violence domestique comme coopérante pour l’association « Solidarité Socialiste Belgique » au sein d’une organisation de femmes. Elle a continué ensuite sous contrat local dans différents programmes d’aide aux femmes victimes, financés par l’état uruguayen et gérés par la société civile : aide directe, nombreux ateliers de sensibilisation en province et cours de formation, écoute téléphonique d’urgence, travail en réseau. Elle a également collaboré avec le Ministère de la Femme pour la rédaction d’un protocole d’intervention à l’intention des services d’aide.

Depuis dix-sept ans, elle habite dans un quartier populaire proche de Montevideo : Villa Garcia, un quartier semi-rural modeste proche de la Capitale, caractérisé par les 80 « asentamientos » (bidonvilles) qu’il a sur son territoire. Le taux de chômage y est élevé et la marginalité bien visible. C’est un quartier vivant, où la densité démographique renforce des liens sociaux faits de solidarités et de rivalités, où se côtoient des petits agriculteurs et des ouvriers qui subsistent grâce à des emplois précaires. Il offre peu de perspectives : les jeunes sont vulnérables, touchent aux drogues, à la petite délinquance et les filles trouvent dans la maternité une façon d’exister. Les femmes cheffes de famille sont très nombreuses, et leur combat pour satisfaire les besoins de base de la famille occupe toutes leurs forces, jusqu’à en oublier de s’occuper de soi et de se faire respecter. Le quartier manque cruellement d’infrastructures de base (crèches, clubs pour les enfants, écoles à temps complet, etc.).

Cependant, les habitants sont capables de se mobiliser pour leur quartier. Ils prennent des initiatives, comme celle de distribuer une soupe populaire lors de la crise de 2000, de manifester pour obtenir la construction de dos d’ânes sur la voie rapide qui coupe le quartier en deux ou encore de construire bénévolement une polyclinique, car ils se sentent les oubliés des décideurs politiques.

En 2007, Claire réunit quelques habitant-e-s du quartier et, ensemble, ils/elles se lancent dans le projet « Etre femme, c’est aussi être une personne ». « La Pitanga », une association de fait, est créée dans le but de renforcer les actions menées par la communauté en faveur des femmes et des jeunes filles. En particulier, il s’agit de renforcer, de façon modeste, la lutte contre la violence domestique, trop répandue dans le quartier.

Claire est consciente de la difficulté de la démarche : « Le machisme, la culture, la pauvreté, la banalisation de la violence, l’absence de structures sociales adéquates sont autant de freins pour ces femmes qui veulent rompre avec le cycle de la violence. Nous voulions transmettre à nos voisines qui vivent une situation de violence conjugale le sentiment qu’elles ne sont pas seules, qu’elles peuvent compter sur leurs voisines et leurs voisins ».

Modestement, mais avec conviction et dans un esprit solidaire, La Pitanga s’est impliquée dans la sensibilisation et la prévention de la violence domestique dans le quartier. Cette détermination à combattre la violence faite aux femmes en tant que voisins et voisines s’est consolidée grâce aux résultats tangibles des actions menées, à la solidarité reçue, à la gratitude exprimée, aux encouragements appréciés au jour le jour.

Deux animatrices, Claire et Gabriela, sont maigrement rémunérées pour assurer la continuité et coordonner la réalisation des projets que l’association veut mettre en place et pour lesquels, parfois, elle reçoit une aide financière dans le cadre de programmes internationaux.

Au quotidien, le Collectif couvre une zone aux environs de Montevideo où il n’y a pas de service de soutien aux personnes confrontées à la violence de genre, ni de lieux où femmes et enfants pourraient trouver protection. Il propose des programmes relatifs à diverses formes de violence de genre, des espaces individuels et deux groupes de soutien, un pour les femmes et un pour les enfants, où la violence domestique est abordée.

En 2014, en association avec une ONG, le Collectif a proposé aux organisations sociales de terrain trois séminaires de formation-sensibilisation pour construire ensemble un processus de réflexion sur l’exploitation sexuelle commerciale des filles et des garçons adolescent-e-s. Quarante et une personnes représentant dix-neuf organisations ont participé à ces rencontres et un groupe de travail s’est formé, démontrant une inquiétude bien réelle pour ce problème, dans le cadre des mutations du quartier.

Le Collectif a la particularité d’être composé d’habitant-e-s qui vouent une grande affection à leur quartier. Il n’y a nul besoin de chercher des projets à réaliser. Il suffit de répondre à ce qui se présente comme demande, de façon naturelle et spontanée. C’est ainsi, par exemple, que Le Collectif a également répondu à la demande de deux écoles, et a réalisé un cycle d’ateliers avec les élèves de sixième primaire : comment prendre soin de soi et de l’autre ? Comment apprendre à se protéger de ce qui peut faire du mal et protéger l’autre ? Comment apprendre à ne pas se laisser manipuler pour éviter les situations d’abus quelles qu’elles soient (mauvais traitements, abus sexuels, exploitation commerciale sexuelle, engrenage dans la drogue, etc.) ?

Une artiste plastique a été associée à l’élaboration collective d’un autocollant à diffuser dans les écoles. Le degré de participation et de clairvoyance des enfants est étonnant. Ils déclarent : « Il ne faut pas sortir dans la cour quand il y a des échanges de feu », « Il ne faut pas vendre son corps pour quelques pesos », « Il ne faut pas garder les mauvais secrets ».

Avec des élèves plus âgés, fréquentant le lycée, une pièce de théâtre a été présentée pour débattre des violences dans les relations amoureuses. Un projet photographique « Voir mon quartier et mon institution scolaire avec les lunettes du genre » a recueilli l’enthousiasme des jeunes. Avec ce projet, des sujets comme les micro-machismes, la culture patriarcale, les stéréotypes liés au genre et les féminicides ont été largement débattus.

Avec la collaboration de deux polycliniques locales, La Pitanga a élaboré un feuillet d’information sur les droits sexuels et reproductifs. L’association a aussi participé à un travail de recherche sur l’incidence de la violence dans la vie des patientes. Elle a aussi surtout veillé à la bonne application de la nouvelle loi dépénalisant l’avortement.

La Pitanga réalise avec la communauté des campagnes de sensibilisation. Ainsi, un événement est mis sur pied chaque année le 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence envers les femmes, décrétée par l’ONU. Cet événement prend de plus en plus d’ampleur. Le succès qu’il rencontre est encourageant. La journée rassemble plusieurs générations de femmes et les hommes qui les rejoignent deviennent protagonistes. Montrer la voie de la sororité amène les femmes à se percevoir comme égales, ce qui peut créer des alliances entre elles, les amener à partager et, surtout, à changer la réalité, car elles ont toutes, de diverses manières, connu l’oppression violente.

Enfin, attirées par un enthousiasme contagieux, un groupe d’adolescentes « les Pitanguitas » s’est constitué au sein du Collectif[8]. Ce groupe est accompagné par l’équipe d’une des polycliniques, qui encourage et donne de l’ampleur au travail réalisé.

|

C’est facile de reconnaître les femmes fortes : ce sont elles qui se construisent les unes avec les autres, au lieu de se détruire entre elles [9]. |

Entretien avec Claire Niset, fondatrice de La Pitanga, Colectivo

Anne Delepine : Que veut dire ce nom de « Pitanga » ?

Claire Niset : « pitanga » est le nom donné à un fruit comestible, à la saveur sucrée, qui pousse sur un arbre autochtone. Cet arbre pousse très lentement, mais avec des racines tellement fortes qu'il est impossible de l'arracher ensuite. Le fruit a été beaucoup utilisé par les Guaranis Tupis à l'époque précolombienne. Ce peuple croyait en un paradis sur terre, la terre sans le mal.

Ce nom représente bien l’esprit de notre Collectif de voisins et voisines, attaché au quartier, sans statut juridique, sans local, vivant de la solidarité, utilisant les infrastructures qui existent comme la polyclinique, le lycée, la garderie.

AD : Que penses-tu des politiques de lutte contre la violence domestique en Uruguay ?

CN : Globalement, j'entends ici en Uruguay un discours politiquement correct (actuellement le pouvoir est de gauche, avec la victoire à l’élection présidentielle de 2015 de la coalition « Frente amplio »). Ce discours tourne autour de concepts comme « prévention, travail de territoire, exercice de la citoyenneté, alliances services publics-associations de base, plan quinquennal de lutte contre la violence liée au genre, etc. ».

J'entends tout cela comme un brouhaha qui me tape sur les nerfs parce qu’on n’accorde aucune valeur à la parole du voisin, de la voisine. On ne donne aucune priorité au lien social, on n'écoute pas ceux et celles qui sont en première ligne dans la communauté, on ne les forme donc pas, alors que ce sont eux qui savent. Pour leur part, les professionnels ronronnent dans leurs « consultorios » (cabinets) confortables, travaillent « à partir de la demande », avec ce qui vient…

Et toutes celles qui ne viennent pas vers nous, qui restent pétrifiées chez elles, qui ne savent pas où aller? Ou qui pensent que ces services et programmes ne sont pas pour elles parce qu’elles ne se perçoivent pas comme violentées. D'autres voisines connaissent la misère de ces femmes souffrantes (je ne parle pas seulement de la misère économique), connaissent leurs angoisses, leurs peurs et ne savent pas comment intervenir alors qu’elles voudraient les aider. Ce sont celles-là qui nous intéressent, ce sont celles que nous voulons « aller chercher » parce qu’elles sont victimes. Ce sont des personnes déjà référentes, qui occupent une place clé dans le quartier que nous voulons former parce qu’elles le demandent.

AD : En quoi cette façon de combattre la violence conjugale est-elle différente de ton expérience antérieure ?

CN : Je n’ai jamais adhéré à la sacro-sainte neutralité de l’assistante sociale. Le travail social institué a tendance à se mettre au service de la classe dominante, pour maintenir le bon ordre social. Un peu de mon caractère rebelle persiste donc et, plus que jamais, je pense qu’il est bon que des Collectifs comme le nôtre soient des porte-parole, dénoncent, réclament au nom de ces femmes et de ces familles opprimées et travaillent main dans la main avec les institutions publiques, quand c’est possible, si c’est possible. « Il se passe trop de choses bizarres pour que tout puisse continuer normalement », comme disait le chanteur Charly Garcia.

On a dit parfois qu’il y a une Belge qui fait de drôles de choses au km 19, mais ce n’est plus seulement une Belge, c’est un collectif de voisins et voisines qui aiment leur quartier et qui veulent y apporter un peu de mieux être. Je pense que nous sommes un peu rebelles.

Mais qu’est ce qui nous rend différent-e-s ? A nos réunions bimensuelles, nous sommes une petite dizaine de « réguliers », hommes et femmes. Tous du quartier ou avec un attachement particulier pour celui-ci. Sans aucun doute, ce sentiment d’appartenance est fort et déterminant. Bien que les Uruguayens soient particulièrement politisés, le sujet politique n’est pas abordé à nos réunions ou alors à peine, du bout des lèvres et vite écarté, de même en ce qui concerne les croyances religieuses de chacun. On se protège, on protège l’autre et surtout la relation.

Et pourtant on échange, on confronte, mais toujours à partir de soi, de son histoire, de son expérience, de son savoir-faire, de son cœur. Il n’y a pas de place pour les discours théoriques, dogmatiques et ennuyeux. Les échanges se font dans la plus grande horizontalité possible, le savoir de l’un vaut le savoir de l’autre, il n’y a pas de hiérarchie dans les savoirs. Le médecin, l’assistante sociale, l’accoucheuse, l’éducatrice sont voisines avant tout et c’est la voisine/le voisin qui parle d’abord, la femme, l’homme. La formation est juste un plus, comme c’est un autre plus d’habiter le quartier depuis l’enfance et d’en connaître les « secrets », d’être une personne de référence pour ses voisines, une « agente communautaire », comme on dit ici.

AD : Quelle aide les victimes reçoivent-elles de la part de votre association ?

CN : Nous recevons la demande des voisines dans leur besoin de formation en matière de violence domestique. Ce sont elles qui sont en première ligne, qui savent, voient, accueillent une autre voisine en détresse, victime de violences conjugales. De leur attitude (jugement critique ou au contraire empathie, solidarité et justesse de l’intervention) dépendra la suite : la voisine affectée se refermera sur elle ou au contraire sortira de son silence et acceptera l’aide qu’on lui offre.

Mon quartier est un quartier pauvre, défavorisé, compliqué ; de nombreuses femmes n’ont pas terminé le niveau secondaire inférieur, mais pas non plus le primaire. Certaines ne savent ni lire ni écrire.

Faire de la prévention, ce n’est pas multiplier les feuillets d’information, c’est se soucier de savoir si mon information arrivera, touchera les personnes, si elles pourront se l’approprier, se reconnaître et avoir le sentiment qu’elles auraient pu écrire ou dire la même chose. C’est un langage direct, du quotidien, qui parle de la vie réelle, belle, moche, un langage respectueux, mais qui ne fait pas non plus dans la dentelle.

Et le langage, ce n’est pas que les mots, donc toute forme d’expression pour se dire, se raconter, se reconstruire sera la bienvenue.

Chaque fois qu’il s’agira de rédiger un feuillet d’information pour le 25 novembre ou à propos des droits sexuels et reproductifs, par exemple, ce sera toujours fait dans cet esprit : qu’est-ce que cela évoque pour moi ? Qu’est-ce que j’ai envie de dire à ce sujet à mes voisins ? Pas de préjugés, pas de censure, mais surtout des mots simples qui touchent le cœur de l’autre. Et qui mieux que les voisins connaissent leurs voisins et savent le langage qui va les toucher ?

Les pouvoirs publics comprennent difficilement cela. Il leur semble tellement évident qu’un dépliant conçu par des technocrates enfermés dans leur tour d’ivoire sera bien reçu et compris par tous, avec un langage uniforme, comme si tout le monde parlait le même langage, comme si les références culturelles étaient les mêmes pour tout le monde. C’est un langage de la classe moyenne destiné à la classe moyenne.

Je suis très intriguée par plusieurs choses. Premièrement, quel fut le parcours des femmes que la violence domestique a tuées ? Ont-elles consulté ? Ont-elles reçu de l'aide ? Ensuite, je sais - et je l'entends, car on me le dit bien souvent – que, pour beaucoup de femmes, demander de l'aide, cela ne sert à rien. C'est très installé dans leur façon de penser. A ce sujet, mon hypothèse est la suivante : si, depuis que tu es petite, tu as vécu de la violence, y compris sexuelle, si tu n'as pas été crue, pas été aidée, pas été soutenue, le message « Tu dois te débrouiller seule, personne ne peut rien pour toi » est fortement ancré en toi. Je suis sidérée en effet par le nombre de femmes adultes qui ont vécu viol, inceste ou abus sexuels dans l'enfance, et qui, comme elles n’en ont jamais parlé, n’ont jamais reçu d’aide et traînent cela comme un fardeau leur vie durant.

AD : Comment décrirais-tu le travail communautaire que vous faites ?

CN : Travailler avec son quartier implique de s’engager quotidiennement dans des relations humaines. Ainsi, Camila (douze ans), petite fille d'une voisine qui participe à la Pitanga et qui m'a demandé d'être sa marraine, nous a dit, à l’âge de sept ans : « Et nous (les petits), quand est-ce que nous allons avoir notre groupe de femmes ? ». La semaine suivante, nous commencions ce groupe, cela fait plusieurs années. Camila est devenue une petite militante du « non à la violence ». Pour moi, c'est ça le travail de quartier : on est là, on écoute, on reçoit, on ne force rien et les choses s'installent toutes seules, dans le vrai. On essaie de donner collectivement des réponses, sans tambour ni trompette. On fait ce qu’on peut et le mieux qu’on peut. Ce n’est pas une course aux statistiques, c’est travailler dans la qualité plus que dans la quantité. On n’a rien à prouver à personne. Tout cela n’empêche pas le professionnalisme.

La Pitanga, pour moi, pour nous les habitants du quartier, est associée à l’enthousiasme, à la créativité. Nous le savons, nous le vivons : que ce soit en Uruguay, en Equateur où nous avons fait un voyage d’échange, notre Collectif est un bouillon d’énergie, de bonne humeur, d’envies de refaire le monde. Qu’on appelle cela militantisme ou engagement social, peu importe.

Quand nous sommes réunies, c’est un vrai poulailler, les idées fusent, les râleries aussi, on parle tous ensemble, on s’écoute mal, mais on finit toujours pas être d’accord. On préfère le consensus plutôt que le vote à main levée. Et on termine en s’embrassant, en dansant, parce que Laura adore ça et nous adorons Laura, en chantant parce que Daniel nous a fait une belle chanson, la « cumbia de la Pitanga ». Daniel, c’est notre toubib, un grand ami de tous.

Lors de notre grande journée de mobilisation, le 25 novembre de chaque année[10], nous avons pris l’habitude de faire une « performance » sur la place publique, noire de monde. Une performance qui exprimera autrement notre tristesse et notre révolte pour toutes ces femmes mortes durant l’année, notre envie d’offrir des embrassades à qui en veut pour nous sentir plus unis, notre conviction que chaque voisin, chaque voisine a quelque chose de beau à donner à l’autre, etc. Pour préparer cette journée, nous organisons une grande campagne de sensibilisation. Le thème que nous avions choisi l’an dernier, c’était : « Garçons et filles aujourd’hui…..hommes et femmes demain dans l’égalité des chances et des droits ». Le thème que nous avons choisi cette année, c’est : « Le machisme tue, les lunettes du genre nous permettent de le voir. Agissons ». Nous sommes pour ainsi dire le seul quartier à Montevideo qui organise une journée de cette ampleur, l’occasion de mettre sur la place publique, au sens littéral du terme, le sujet qui nous préoccupe.

La performance est le reflet du travail réalisé durant l’année. « Ecoute toujours ton cœur », nous disait un élève lors d’un atelier réalisé dans l’école du quartier. Nous avons aimé cette phrase et nous avons voulu la partager avec nos voisins lors d’une de nos performances. Beaucoup d’émotion, des larmes vite séchées, des remerciements…

AD : La visibilité de certaines actions est très grande, la participation aussi. Comment vous y prenez-vous ?

CN : Nous mélangeons les genres, hommes, femmes, transsexuels, ou transgenres, mais aussi les genres artistiques. Nous sommes sensibles à tout ce qui ouvre les portes à la création : le théâtre, le travail corporel, le chant, le travail de la matière (tissus, couleurs), la peinture. Nous prenons ce qui nous est proposé et nous nous y investissons.

J’ai appris qu’être assistante sociale, c’est penser, sentir, agir et aussi regarder et toucher l’autre, cet autre qui me renvoie ma propre image et donne sens à mes actions. Nous sommes comme un peintre qui donne des coups de pinceau par-ci par-là, rien de solennel et ronflant, mais, quand on prend du recul, on peut voir le chemin parcouru, coloré, encourageant et solide. Nous avons surtout appris la patience et la modestie ! Nous continuerons à nous laisser guider par notre cœur, ce qui n’enlève rien à notre savoir-faire et à notre sérieux. Nous continuerons à dénoncer haut et fort ce qui doit l’être, à nous taire quand il le faut, mais jamais en faisant de mauvais compromis.

AD : Est-il possible pour vous de mesurer l’impact de votre action ?

CN : Autour de la Pitanga, nous avons plusieurs devises qui se sont installées tranquillement avec le temps et qui sont des idées-clé :

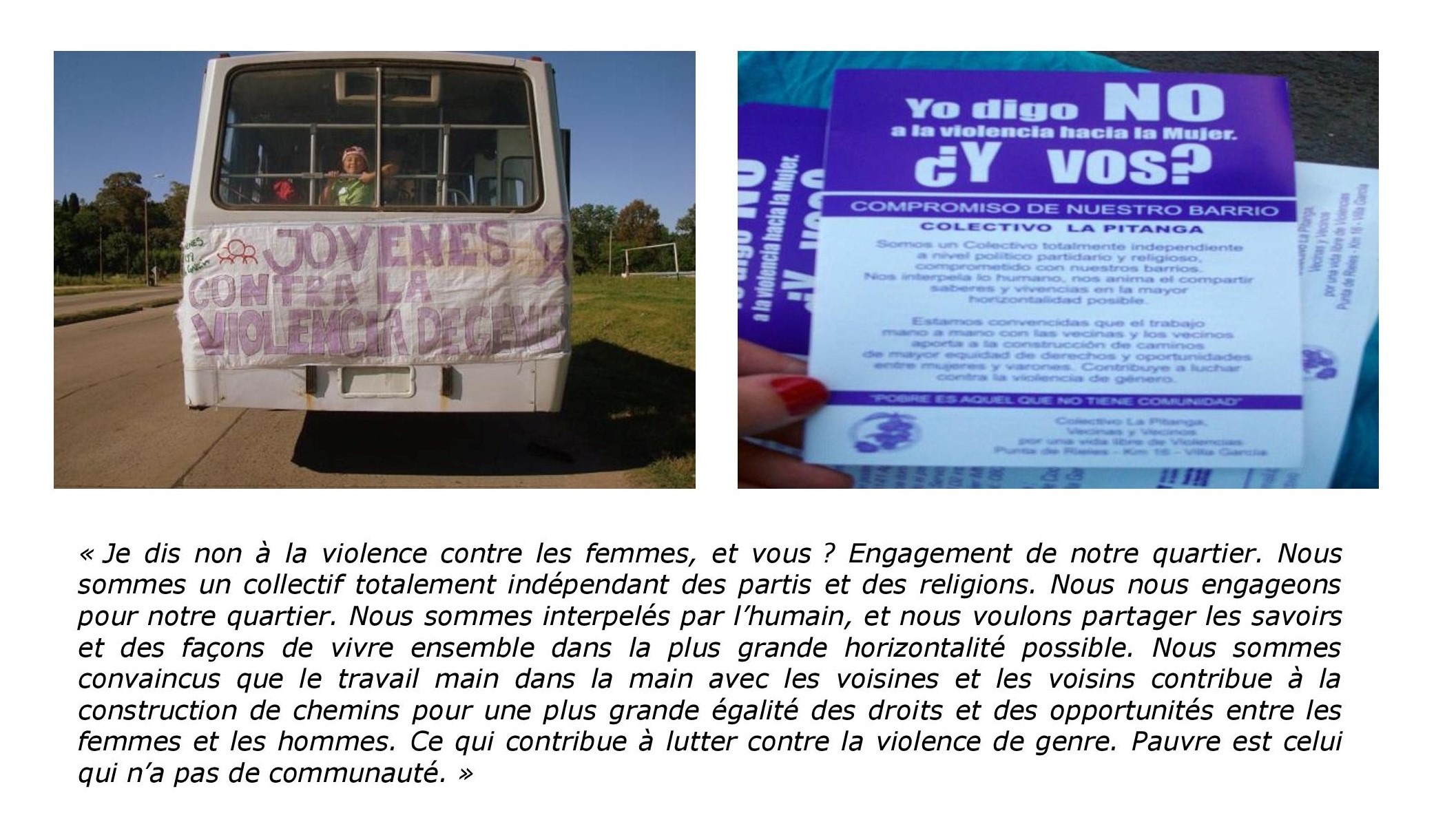

- « Je dis non à la violence envers les femmes, et toi ? Notre quartier s'engage» ;

- « Le pauvre est celui qui n'a pas de communauté» ;

- « Ecoute toujours ton cœur» (dans le sens de « Fais confiance à ton intuition »).

Aujourd'hui, La Pitanga est devenu un « collectif de voisins et voisines pour une vie libre de violence ». Elle garde la particularité d'être formée par des gens qui vivent dans le quartier ou y travaillent depuis des années, avec un fort sentiment d'identité et un véritable engagement envers la communauté. Toutes les générations sont représentées et travaillent ensemble. C’est peu habituel dans une association. Nous avons acquis de la maturité au cours du temps, elle nous aide à trouver le chemin pour promouvoir la participation collective de tous, un bon niveau de communication, même si la reconnaissance et le respect des différences est toujours à travailler.

Quand on évalue son travail, en général, on regarde le résultat, l'impact. On fait une évaluation qualitative et surtout quantitative des activités. C'est ce que nous avons fait en pensant aux ateliers, à la « movida » et l'évaluation est 150 % positive, on le sent, on nous le dit.

Pourtant il faut séparer les résultats apparents et le processus, le cheminement, la dynamique du groupe : processus fait référence à quelque chose d'intime, au dedans. Et il est bon de voir si tout ce qui a été entrepris et réussi a renforcé ou fragilisé le processus groupal. Ce n'est pas parce que c'est réussi pour les autres, que c'est réussi en termes de processus groupal. Si nous n'avons pas bien géré la communication, le groupe peut ressortir fragilisé et pas renforcé, par les désaccords, les engagements des un-e-s, l’épuisement des autres, les attentes des un-e-s envers les autres. C'est ça aussi un travail de terrain « engagé ». Nous en parlons et nous travaillons à réajuster le tir. C’est ça aussi La Pitanga.

Nous croyons que notre projet touche les voisins les plus défavorisés par leur niveau d'éducation, par leur faiblesse économique, privés d’accès aux médias actuels, par leur isolement aussi, dans des quartiers où il n'y a pas d'information (prévention, brochures, affiches, etc.). Une voisine a dit qu’après chaque événement célébrant la journée du 25 novembre, on en parle chez l’épicier, à la sortie de l’école. Le commissariat de police du coin est un de ceux où il y a le plus de plaintes pour violence domestique. On peut espérer que c’est aussi grâce à notre travail de sensibilisation.

Nous espérons aussi de nos voisins hommes qu’avec le temps, ils prennent position contre des faits de violence et proposent aux hommes agresseurs un autre modèle de couple (en parler, confronter, penser ensemble). Un jeune lycéen nous proposait comme mot d’ordre : « Battre ta femme ne te fait pas plus homme ». La sensibilisation est un travail de bouche à oreille, de tous les jours. Nous ne pouvons jamais penser qu’il est fini. Et nous savons que le petit nombre de femmes qui cherchent de l’aide, c’est seulement la pointe visible de la silhouette sombre de toutes les femmes qui souffrent de violence domestique.

Nous croyons aussi que notre projet contribue à maintenir l’esprit du mouvement des femmes.

Retentissements de cette expérience au CVFE

Du point de vue du CVFE, l’expérience de La Pitanga est exemplaire dans son combat contre les violences conjugales en milieu populaire, s’appuyant sur les forces vives et la mobilisation des femmes et des hommes d’un quartier. Cette expérience implique toutes les générations et des profils de personnes hétérogènes. La diversité produit la richesse des interactions. L’objectif de sensibiliser le quartier au droit des femmes à vivre une vie libre de violences est porté par toutes et tous. Cette façon d’aborder l’oppression sexiste qu’est la violence conjugale suscite visiblement de l’enthousiasme, permettant aux individus de se sentir confortés dans une démarche de changement individuel et collectif.

Sans négliger d’autres formes d’interventions, tout aussi nécessaires et bénéfiques que les lieux d’accueil et d’accompagnement professionnalisés pour les victimes ou les campagnes menées par les autorités, ce que nous avons tenté de démontrer à travers cette analyse – à travers l’expérience que Claire Niset a bien voulu partager avec nous -, c’est que, pour éradiquer la violence domestique qui tue tous les jours, il est nécessaire de soutenir les initiatives d’actrices et acteurs de terrain qui impliquent et concernent directement les gens.

Il est faux de penser que les gens sont indifférents, mais ils ont besoin de sentir qu’on les écoute, les reçoit et les encourage dans leur capacité d’intervenir, de changer quelque chose. C’est cela aussi exercer sa citoyenneté. Impliquer un quartier dans un combat contre les violences conjugales et pour l’égalité hommes/femmes est une forme d’action peu répandue, qui mérite notre attention.

A Liège, dans le quartier Saint-Léonard où le CVFE est implanté (quartier classé « ZIP/QI »[11]), la diversité des associations est très grande (planning, maison médicale, insertion, alphabétisation, comités de quartier, maisons de jeunes, acteurs sociaux et culturels). Toutes ces structures rencontrent plus ou moins fréquemment des personnes qui vivent la violence entre partenaires. Le CVFE est alors appelé à collaborer pour résoudre cette situation spécifique, très ponctuellement, dans une sorte d’opération de « déminage », mais ensuite il est renvoyé dans ses locaux.

La démarche que nous avons entamée en 2015, en nous impliquant dans la Coordination du Quartier, poursuit un but similaire à celui de la Pitanga : mettre en place des actions pour permettre aux équipes et aux personnes proches de gérer ce genre de problématique (la violence dans les relations entre partenaires) au quotidien et davantage par la prévention. Nous en sommes actuellement à la phase qui consiste à nous faire connaître du réseau, ainsi que nos spécificités et à développer des relations de confiance.

Notre étiquette de « féministes » suscite des préjugés : nous serions plus militantes que professionnelles, quand ce n’est pas sectaires ou anti-hommes. Pourtant, nos interlocuteurs reconnaissent la pertinence de la lutte contre les violences entre partenaires. Ce sont nos méthodes et notre philosophie qui sont à démystifier. Nous avons, pour briser la glace, proposé une journée « portes ouvertes » dans le cadre du rallye associatif de la Coordination, en mettant en valeur des réalisations et des traces d’activités réalisées avec des femmes. Nous participons à la mise en place d’un réseau d’échange de savoirs, et nous venons de rejoindre le comité du journal du quartier, qui donne des occasions de communiquer sur nos activités, mais aussi sur le fond.

Dans son livre Education populaire et puissance d’agir, Christian Maurel explique qu’il y a des manières de faire typiques à l’éducation populaire, multipliant les modes d’action, essentiellement sur trois registres : « Il y a, selon nous, trois domaines regroupant des manières de faire essentielles à l’éducation populaire : la production et la socialisation des savoirs, l’acte artistique, l’engagement social et associatif. Ces trois domaines (…) ne sont pas exclusifs les uns des autres. Un processus d’éducation populaire - ou, comme nous l’avons écrit, un processus populaire d’éducation - peut mettre en jeu avec cohérence et efficacité, la production et la socialisation des savoirs, des actes artistiques et un engagement social ou associatif collectif. Mais nous verrons que cette complémentarité n’interdit pas, bien au contraire, que ces trois domaines de pratiques s’appuient sur trois figures distinctes de l’homme engagé : l’intellectuel, l’artiste, le militant »[12].

Pour conclure

Les modes d’action utilisés par le Collectif La Pitanga sont variés, investissant tout autant les champs de l’aide sociale, de la santé, de la culture. Ces manières de faire sont celles de l’éducation populaire : production et socialisation des savoirs, acte artistique, engagement social et associatif.

Le Collectif La Pitanga accorde la primauté aux liens d’individu à individu et à la valeur de l’action collective, remobilisant régulièrement le quartier, intégrant de nouvelles personnes, en approchant d’autres, poursuivant la construction de ce collectif de voisin-e-s, continuant à entendre, à recevoir de nouvelles préoccupations qui se posent dans le quartier dans le domaine de la violence de genre et à innover.

Au plan politique, le lien entre la violence du néolibéralisme et la violence sexiste doit être dénoncé et combattu, car ces deux formes de guerres menées envers les droits des femmes forment ensemble un système de domination très puissant.

|

Pour faire un don à la Pitanga Centre de Prévention des violences conjugales et familiales L'ordre permanent : un bon plan !!! Vous choisissez le montant facile à absorber dans votre budget mensuel, nous recevons l'argent petit à petit ! |

Quelques images de la vie quotidienne de La Pitanga

Pour citer cette analyse :

Anne Delepine, "Action citoyenne : un quartier se mobilise contre la violence conjugale et intrafamiliale", Collectif contre les violences familiales et l’exclusion (CVFE asbl), décembre 2015. URL : https://www.cvfe.be/publications/analyses/217-action-citoyenne-un-quartier-se-mobilise-contre-la-violence-conjugale-et-intrafamiliale

Contact :

Avec le soutien du Service de l’Education permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.

[1] L’Uruguay est réputé pour être le pays de la région où il y a le plus d’assassinats de femmes perpétrés par leur conjoint ou leur ex-partenaire.

[2] D’après https://fr.wikipedia.org/wiki/Uruguay, consulté le 26-11-2015.

[3] D’après N.Repetto, S.Veirano (autores), N.Piazza, L.Mello (tutores), Paisaje cultural Villa Garcia, Montevideo, Facultad de arquitectura (Udelar), Mars 2012.

[4] OMS, Rapport mondial sur la violence et la santé, octobre 2002, page 123 (cf. http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/fr/).

[5] Françoise Collin, Irène Kaufer, Parcours féministe, Donnemarie-Dontilly, Ed. iXe, 2014, page 30.

[6] Pour une analyse plus complète, voir Jules Falquet, Le mouvement féministe en Amérique latine et aux Caraïbes. Défis et espoirs face à la mondialisation néo-libérale, Paris, PUF, coll. « Actuel Marx », 2007/2, n°47, pages 36 à 47. Voir aussi Nalu Faria, « Le féminisme latino-américain et caribéen : perspectives face au néolibéralisme », sur Cadtm.org (consulté le 20-11-2015).

[8] Les descriptions sont issues des échanges avec Claire Niset et du blog de l’association « La Pitanga » : http://www.pitangamujer.blogspot.com/

[9] Les illustrations et photos ont été publiées à l’occasion de plusieurs événements annuels successifs du 25 Novembre organisés par la Pitanga dans le quartier Villa Garcia.

[10] Journée internationale pour l’élimination de la violence envers les femmes.

[11] ZIP/QI: Zone d’initiative privilégiée/Quartier d’initiatives

[12] Christian Maurel, Education populaire et puissance d’agir. Les processus culturels de l’émancipation, Paris, L’Harmattan, 2010, page 174.